小児科

小児科全般を診ています。小児科専門医、また三児の母親でもある医師が診療しますので、育児相談などもお気軽にどうぞ。

院内(小児科)のご紹介

受付

小児科専用の受付窓口です。

待合室

吹き抜けになっているので、開放感があり広々と明るい雰囲気です。

プレイコーナー

お子様も待ち時間を遊んで過ごせるスペースです。ぬいぐるみやおもちゃもあります。

診察室

こちらで診察を行います。

処置室

健診の測定や、鼻汁吸引・吸入・点滴などを行ないます。

隔離室

感染症の方が待ったり、診察をしたりします

自動体重身長測定器

赤ちゃんの身長と体重を自動で計測します。

検査室

超音波(エコー)検査、心電図などの検査を行ないます。

レントゲン機器

デジタル化され、診断・保存されます。電子カルテ上で患者さんも供覧できます。

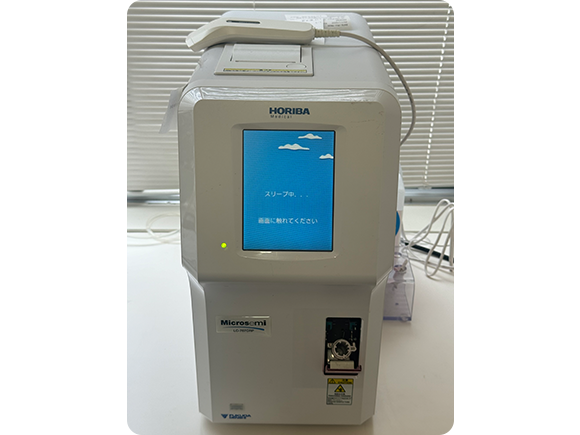

自動血球計測CRP測定装置

即時に検査結果がわかります。

専門診療内容

- 呼吸器疾患

上気道炎(風邪)、気管支喘息、クループ、気管支炎、肺炎など - ウイルス性感染症

水痘、ムンプス、麻疹、ヘルパンギーナ、手足口病、咽頭結膜熱(プール熱)など - アレルギー疾患

アトピー性皮膚炎、花粉症、蕁麻疹、食物アレルギーなど

- 皮膚疾患

乳児湿疹、とびひ、水いぼなど - 腹部疾患

急性胃腸炎、乳児嘔吐下痢症など - 腎臓疾患

尿路感染症、血尿、蛋白尿、腎炎など

その他、育児相談など何か心配なことがあれば、お気軽に相談下さい。

お母さんのための、子供の感染症ミニ知識

お母さんであるみなさんにぜひ知っておいてもらいたいお子様の感染症の知識をご案内します。

マイコプラズマ肺炎

マイコプラズマと言う、細菌とウイルスの中間の性質を持った微生物により起こる肺炎です。日本では4年に1回オリンピックの開催年に多発してきましたが、最近では、年や季節に関係なくいつでもみられるようになりました。

5才以上の小児、特に学童期に多く、成人もかかります。乳児や幼児期は気管支炎となります。

<症状>

がんこな強い咳と発熱です。肺炎といっても呼吸は苦しくならず、重症の病気にはみえません。鼻汁はほとんど出ず、発熱のない場合があります。しかも急性期は、胸の聴診でも肺炎を思わせる変化が少なく、レントゲン検査をすると明らかな肺炎像がみられ、初めてわかります。これらの事から、典型的でない肺炎、すなわち異型(非定型)肺炎とよばれます。合併症がなければ、約2週間で回復します。

<合併症>

発熱が続き胸が痛い、呼吸が苦しい・・・・胸膜炎(肋膜炎)

アトピー体質のある人では回復期に喘息が出ることがあります。

時に、体に不定形の赤い発疹(紅班)を伴います。

※まれですが、これらのほかに種々の合併症が報告されています。

<感染>

飛沫感染(唾液や鼻汁などでうつる)によると考えられます。しかし、伝染力は強くなく、家庭内や集団生活など接触が多い時にうつります。

<予防>

特に予防する方法はありません。

マイコプラズマの感染は終生免疫にはなりませんから、一度かかっても再びかかることがあります。

伝染性紅班(リンゴ病)

ヒトパルボウイルスB19の感染により発病し、頬がリンゴのように赤くなることから一般にリンゴ病と呼ばれます。学童期から成人にかけて多くかかります。

<症状>

感染後、潜伏期を経て7-10日の間にまず、風邪症状がでます。しかし、約1/3に風邪症状がみられるだけなのでわからないことがあります。少し間をおいて17日か18日目に顔の両側のほっぺたに紅班(赤い発疹)がでます。典型的な場合には、リンゴのような赤いほっぺになります。また、四肢、特に大腿部や上腕部に薄い赤色の発疹ができます。この発疹は網状、地図状、レース状など不規則な形をしています。その他の部分にも発疹の出ることもあります。これらの発疹は6-10日位で消えますが、その後しばらくの間、寒暖の刺激や、強い日光などで同様の発疹が再発することがあります。

発疹以外の症状は殆どなく、微熱、食欲不振、倦怠感、鼻汁、のどの痛み、関節痛のある人もいます。

<合併症>

通常は心配のない病気であり、合併症は殆どありません。時に関節がはれて痛がる(関節炎)ことがあります。ただし妊婦がかかった場合、流産、死産の危険性があります。また特別な血液疾患がある場合には急激な貧血がおこります。

<感染期間>

感染後7日~10日の感冒様症状の時に伝染力があります。この病気とわかる発疹の出る頃には、ほどんど他人にうつさなくなります。

<予防>

予防接種はありません。

発疹が出ている時にも、元気であれば集団生活はかまいませんが、念のため妊娠中の人や血液の病気の人には接触しないようにしましょう。

乳児嘔吐下痢症(冬季下痢症)

生後4ヶ月から2才の乳幼児にかかりやすいウイルス性の胃腸炎です。毎年11月から2月にかけての冬に流行するので冬季下痢症ともよばれます。原因ウイルスのほとんどはロタウイルスで、2才までに60-70%、成人では90%以上に免疫ができて、かからなくなります。

<症状>

急におこる嘔吐と水っぽく、回数の多い、多量の下痢がでます。吐き気、嘔吐は1~2日でおさまりますが、下痢は4~7日間続きます。

初期の下痢は米のとぎ汁のように白っぽく、甘酸っぱいような、生臭いような変な匂いが特徴的です、腹痛や熱はあっても軽いものです。

<合併症>

嘔吐、下痢により体の水分が失われてしまう脱水が最も心配です。脱水にならないように、少量ずつこまめに水分を与えることが必要です。水分は適度に塩分を含んだもの(野菜スープ、薄い味噌汁、イオン飲料水など)を1回に20~50ccずつ飲ませます。嘔吐しなくなったら、母乳やミルクを、離乳食を食べていた子ではおかゆ、煮込みうどん、やわらかくしたパンなどを与えます。

<潜伏期、予防>

ウイルスに感染してから3日前後で発病します。

定期で受ける2種類のロタワクチンがあります。生後6週以後2回または3回の経口生ワクチンです。

原因となるウイルスは腸管内で増えるものですから、吐物や下痢便の始末をしたときは十分手洗いをして、ほかに伝染させないよう気をつけましょう。

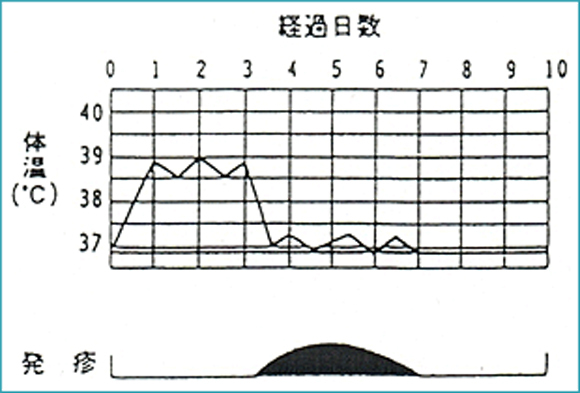

突発性発疹

生後5ヶ月から1才すぎまでの乳児がかかるウイルス性の病気。以前は三日はしか(本当は風疹のこと)、チエ熱などと誤って呼ばれたことがあります。最近、その原因としてヒトヘルペスウイルス6があることがわかりました。伝染病ではありませんがほとんどの乳児が経験します。

<症状>

突然、39℃以上の発熱があり、高熱が3日間(~5日間)続きます。この間、不機嫌であったりしますが食欲もあり、比較的元気です。熱が下がる直前か、下がった後から赤い不揃いな発疹が出ます。発疹は腹、胸、顔などに多くみられ、四肢には少ないことが特徴で、3~4日で消失します。

<合併症>

約半数で下痢がみられ、4~5日続きます。

時に、頭頂部の大泉門(頭蓋骨がまだくっついていないすき間)がふくれます。この場合は、不機嫌や嘔吐を伴うことがあります。

急に高熱がでるときに痙攣を起こすことがあります。・・・・熱性けいれん

<注意事項>

生後初めての高熱で、他の症状がなく、重症感がない時はこの病気である確率が高いです。

高熱に対しては十分に水分を与え、解熱剤を使用します。

発疹が出て熱が下がれば、入浴させてもかまいませんが、あたためると発疹はさらに目立ちます。

<原因、予防>

原因となるウイルスとしてヒトヘルペスウイルス6が大部分ですが、他に幾つかのウイルスによるものが同様の症状をとる可能性があります。いずれにしろ、伝染性の強いものではなく、特に予防の必要はありません。

百日咳

<症状>

- カタル期(1~2週間):発熱はほどんどなく、かぜ症状で始まり、咳が続いてきます。徐々に咳が強くなり、夜間に多くなってきます。

- けい咳期(4週間):発作的に強い咳が10回以上も続き顔をまっ赤にして咳き込みます(けい咳)。咳を続いて出していると途中で息が吸えずに苦しくなり深く息を吸い込むとヒューとうい笛声を発します(レプリーゼ)。この後透明な粘っこい痰を吐き出して、一時咳き込みはとまりますがまた再発します。

- 回復期(2週間):咳き込みの時間が短くなり、間隔が長くなり、咳は弱くなってきます。

<合併症>

- 発熱を伴い、咳き込み発作がなくても呼吸が苦しい・・・・・肺炎

- けいれんや意識がなくなる・・・・・・・脳症・脳炎

※2.は非常にまれです。

<注意事項>

- けい咳期には、食欲不振や咳に伴う嘔吐のため栄養状態が悪くなることがあります。咳の少ない時にこまめに水分、食物を与えます。

- 生まれて間もない新生児や生後6ヶ月以下の乳児では咳き込みで呼吸を止めたり、咳がなくても呼吸を止めるだけの発作がでることがあります。この場合、入院治療が必要です。

- 他の原因による気管支炎や喘息と区別がつきにくい時があります。この場合、百日咳抗原検査、百日咳核酸同定検査などで診断できます。

<感染期間・潜伏期間>

百日咳としての咳き込みがはっきりしていないカタル期が最も伝染力が強く、未治療では発病後1ヶ月位は感染の可能性があります。

学校保健安全法では「特有な咳が消失するまで」または「5日間の適正な抗菌薬終了するまで」出席停止となります。

感染から発病までの期間は1~2週と考えられます。

<予防>

定期で受ける予防接種があります。生後2か月から5種混合ワクチン初回3回、追加1回。

感染力が長時間あるので、百日咳にかかった場合は予防接種を受けていない子供との接触は避けましょう。

水痘(みずぼうそう)

<症状>

だるい、食欲がないあるいは元気がないなどの症状に引き続き、全身に直径3~5mm位の小さな発疹が出ます。

発疹は、紅班(赤い斑点)→丘疹(斑点がもり上がる)→水泡→痂皮(黒いかさぶた)→脱落(かさぶたがとれる)の順に変化してなおります。痂皮の脱落までには1~2週間かかります。発疹のあとが出るのと前後して38℃~39℃台になりますが、熱の出ない人も多く、5日間位続く人までいろいろあります。

<合併症>

発疹から細菌が入ることによって、種々の化膿性の病気を起こすことがあります。

まれですが、頭痛・嘔吐・けいれんなどの症状で髄膜脳炎の合併がみられます。

<注意事項>

熱のあるときは、水分を十分に与え、頭を冷やすとよいでしょう。解熱剤を使う場合、水痘やインフルエンザではアスピリンは避けるようにします。

発疹はかゆいからひっかいて細菌が入ることがありますので、手をきれいにしておきましょう。また早くかさぶたができ、細菌が入らないような薬を発疹部分に塗ります。かさぶたは無理にはがすと痕が長く残りますので自然にとれる様にしましょう。

<感染期間・潜伏期間>

発疹の出現する1日前から伝染力があり、発疹が全部黒いかさぶたになれば、他人に感染しないであろうと考えられています。学校保健安全法では、水疱が全部がかさぶたになるまで登校が禁止されています。

感染してから発病まで14~21日(通常14~16日)の潜伏期があります。

<予防>

定期で受ける予防接種があります。1歳から2回接種。

終生免疫といい、一度かかると二度とはかかりません。しかし何年かたって免疫力が低下すると再発することがあります。この時は、帯状疱疹という病気になります。

手足口病

3才以下の乳幼児に最も多く(80%)、学童や時に成人もかかります。

<症状>

発熱と同時か1~2日後に手のひら、足のうらや甲・膝・おしりに米粒大の発疹(赤い水ぶくれ)が出来ます。また口の中にいくつも水ぶくれができて、すぐにつぶれてアフタ(口内炎)となります。このためよだれが多くなり、口の中を痛がります。発熱はない場合が多くあっても1~2日で下がります。水ぶくれは4~5日から1週間以内になくなり、皮膚の発疹はあとでシミとなることがあります。近年、症状が改善してから1か月以内に手足の爪が脱落する報告もされていますが、自然治癒するとされています。

<原因>

腸管ウイルス(コクサキーAウイルス、エンテロウイルスなど)の感染によります。うつりかたは、経口感染、手から口へ入る、飛沫感染(唾液や鼻汁が飛んでうつる)が考えられています。

<合併症>

まれに、高熱、頭痛、はきけを伴う髄膜炎がおこります。特に生後4ヶ月以下の乳児で3日以上熱が続く場合は医師に診てもらいましょう。

非常に少ないものですが、脳炎(高熱、けいれん、意識障害)をおこすことが報告されています。

<注意事項>

熱のある時は水分を十分に与え、解熱剤を使用します。口内痛があるため、口当たりの良い軟らかめの食物を食べさせます。

一般に、症状は軽く、合併症がなければ心配のない病気です。

<感染期間・潜伏期間>

出席停止の定めはなく、発熱などの全身症状が落ち着き、食事がとれるようになれば登園、登校可能です。

感染してから発病まで3日前後が多いようです

<予防>

予防接種はありません。

経口感染によることが多いので、患者と接触した場合や、普段でも外出後などはよく手を洗うことが大切です。

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

ムンプスウイルスによりうつる病気で耳のしたから顎にかけて腫れて、ぷくっとした顔になるため一般におたふくかぜと呼ばれます。

幼児期以後に多くかかります。

<症状>

頭痛、吐き気、腹痛や食欲不振などの症状の1~2日後に、耳下腺(耳の下の部位)がはれて大きくなり、痛みがあります。顎下腺(顎の下の部位)がはれることもあります。過半数の人は両側の耳の下がはれますが、同時にはれることや片方の数日後にはれることがあります。はれは、3~15日、平均8日続きます。発熱は耳の下のはれと同時に出て3~4日で下がりますが、熱のでない人もあり、一定していません。

<合併症>

- 高熱が長く続き、強い頭痛、頻回のはきけ・・・・・髄膜炎(比較的よく合併します)

- 激しい上腹部痛と嘔吐のあるとき・・・・・膵臓炎

- 耳の下がはれた7~10日後に発熱と同時にこう丸がはれ、痛いとき・・・・・こう丸炎

<注意事項>

熱のあるときは、水分を十分に与え、解熱剤を使うか、頭を冷やしてください。

耳の下のはれが大きく痛みの強い時は、冷湿布をしても良いでしょう。食事はすっぱいもの、辛いもの、甘みの強いものは、耳の下の痛みが増すので注意しましょう。

片方あるいは両方の耳下腺が数日はれることが何回か繰り返される病気(反復性耳下腺炎)があり、おやふくかぜと見分けがつかないことがあります。

<感染期間・潜伏期間>

学校保健安全法では耳下腺(耳の下)のはれが発現してから5日経過し、全身状態が良好になるまで登校は禁止されています。

感染してから病気が発症するまでの期間はおよそ14~21日です。

<予防>

一度かかると二度はかからない終生免疫となります。任意で受けられる予防接種があります。(1才以上が受けられます)